この記事でわかること

地域のビジネス創生、健康増進への利用、教育現場への応用など、社会貢献の可能性を無限に秘めるデジタルゲーム。岡山科学大学情報理工学部のデジタルゲーム・メディアコースでは、ゲームの技術と理論を深く学ぶことができます。

修得するのは、3D-CGといったメディアの基礎技術、ゲーム制作の技法、画像・映像処理技術、プランニング、チーム開発法、プログラミング技術、実社会と仮想空間の融合技術など。ゲームのプログラマーやデザイナー、CGデザイナーとしてゲーム業界での活躍のほか、映像制作やWeb開発の分野に進むことが期待できます。

産業への貢献はもちろん、地域のビジネス創生、健康増進への利用、教育現場への応用など、デジタルゲームにはたくさんの可能性が秘められています。

この期待が高まるデジタルゲームについて、技術と理論の両面から深く学べるのが、岡山科学大学情報理工学部のデジタルゲーム・メディアコースです。

メディアの基礎技術とゲーム制作の技法を学ぶ

デジタルゲーム・メディアコースでは、3D-CGといったメディアの基礎技術、ゲーム制作の技法、画像・映像処理技術、ゲームのプランニング、チーム開発法、ゲームプログラミング技術、実社会と仮想空間の融合技術などについて学びます。

ゲームプログラマー、ゲームデザイナー、CGデザイナーなど、ゲーム業界で活躍するための知識とスキルを修得するための科目が多数用意され、たとえば、授業「ゲームプログラミングⅠ・Ⅱ」では、2Dや3Dゲームの作成を通じて、複雑な挙動のプログラムの実現方法について学びます。企画の立案から作成までゲームの一連の流れを理解して、実際に実践する「ゲーム制作論」もあります。

めざせる将来はゲーム関連だけではありません。

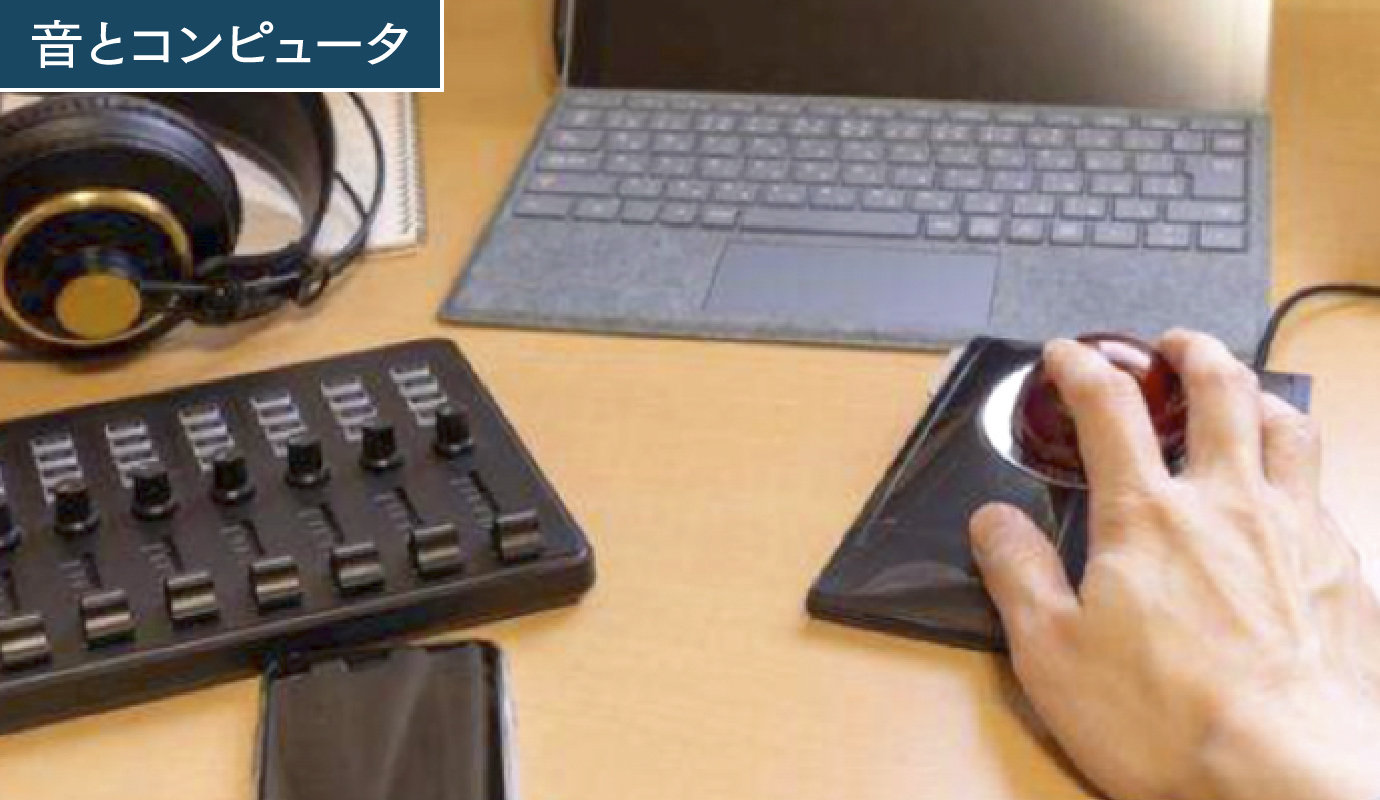

マルチメディアデジタル技術表現の実践的スキル習得とメディアリテラシーを学習する「映像制作技術論」や、コンピュータにおける音の扱いを学ぶ「音とコンピュータ」などの科目を通じて、映像制作やWeb開発の分野での活躍も期待できます。

さらに情報理工学部では、コースを横断して130の専門科目を履修することができるため、コンピュータやAI、ロボットなど、リアルとバーチャルが融合する時代に対応した知識を広く修得することができます。

社会を豊かにするための研究

4年次に所属する研究室では、デジタルゲームを社会貢献やビジネスに活用する研究に取り組むことができます。

下田紀之教授の「ゲームシステム研究室」では、誰もがゲームを楽しめるように、認知しやすい情報提示の方法や、より反応しやすい操作方法などを研究しています。

操作ごとに音声を割り振ることで、視覚にハンディキャップを持つ人も楽しめるようにしたり、高齢者の認知スピードに合わせたゲームで、身体能力や認知機能の維持回復に貢献しようとしています。人と世の中の多様なつながりをデジタルゲームで生み出す研究です。

大山和紀教授の「ゲーム工学研究室」の取り組みは、自分たちで開発したゲームを運用して、収益を上げるまでのシステムを構築するものです。

ゲームを仕事にする実体験の場であり、岡山県でプログラミング産業を担える世代を育てる研究でもあります。近い将来は、岡山理科大学オリジナルのゲームを販売することも視野に入れています。

岡山理科大学では、デジタルゲームの可能性を広げ、社会の課題解決に貢献できる人材を育成しています。